Ständige Erschöpfung, Schmerzen und ein völliger Zusammenbruch nach kleinster Anstrengung – das Fatigue-Syndrom ist eine schwerwiegende, aber oft übersehene Erkrankung, die das Leben der Betroffenen drastisch einschränkt. Wir werfen einen genauen Blick auf Symptome, Verlauf, Diagnose und die schwierige Suche nach wirksamer Behandlung.

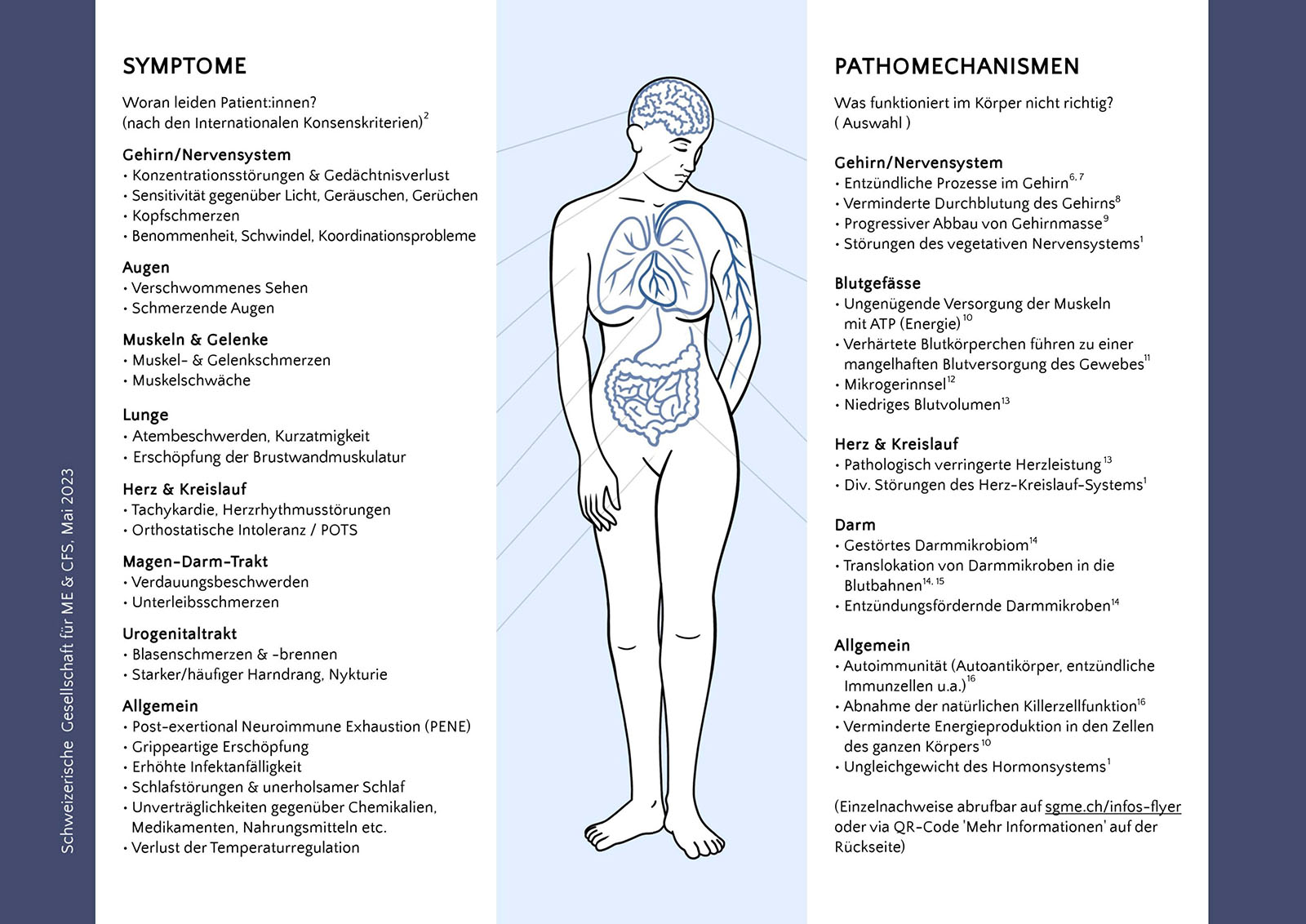

Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom, kurz ME/CFS, ist eine schwerwiegende, chronische Erkrankung mit oft dramatischen Auswirkungen auf die Lebensqualität. Obwohl schätzungsweise 17 Millionen Menschen weltweit betroffen sind, bleibt die Krankheit häufig unerkannt oder wird missverstanden.

Ein unsichtbares Leiden mit sichtbaren Folgen

ME/CFS beginnt häufig plötzlich – oft nach einem viralen Infekt wie einer Grippe, Epstein-Barr-Infektion oder auch COVID-19. In anderen Fällen entwickelt sich die Krankheit schleichend. Allen Verläufen gemein ist: Sie verändern das Leben der Betroffenen grundlegend. Aktivitäten, die früher selbstverständlich waren – Arbeiten, Duschen, ein Spaziergang – werden zu kaum bewältigbaren Belastung. Ein zentrales Merkmal ist die sogenannte Post-Exertional Malaise (PEM) – eine deutliche Verschlechterung der Symptome nach körperlicher oder geistiger Anstrengung, die Stunden, Tage oder sogar Wochen anhalten kann.

Verlauf: Chronisch, schwankend – lebensverändernd

Der Verlauf von ME/CFS ist individuell sehr unterschiedlich. Es gibt leichte Verläufe, bei denen ein weitgehend selbstständiger Alltag möglich bleibt, bis hin zu schweren Fällen, in denen Menschen dauerhaft bettlägerig und auf umfassende Pflege angewiesen sind.

- Leichter Verlauf: Betroffene können eingeschränkt arbeiten oder studieren, müssen aber Energie über den Tag streng einteilen.

- Moderater Verlauf: Die Teilnahme am sozialen oder beruflichen Leben ist kaum noch möglich. Selbst das Verlassen der Wohnung wird zur Belastung.

- Schwerer Verlauf: Menschen sind ans Bett gebunden und auf umfassende Unterstützung sowie Hilfsmittel wie Rollstühle, Pflegebetten oder Ernährungshilfen angewiesen.

Die Krankheit kann phasenweise verlaufen – gute Phasen mit scheinbarer Stabilität werden oft von Rückschlägen unterbrochen, ausgelöst durch Überlastung oder Infekte. In manchen Fällen bessert sich der Zustand über Jahre, vor allem bei jüngeren Patient:innen. Eine vollständige Heilung ist allerdings selten.

Diagnose: Eine Ausschlussdiagnose mit vielen Hürden

Die Diagnose von ME/CFS ist komplex und erfordert Geduld – sowohl auf Seiten der Betroffenen als auch der behandelnden Ärzte. Es existiert bislang kein eindeutiger Biomarker oder Test, der ME/CFS zweifelsfrei nachweist. Stattdessen handelt es sich um eine klinische Ausschlussdiagnose – das heisst: Erst wenn andere mögliche Ursachen ausgeschlossen wurden, kann die Diagnose gestellt werden.

Standardverfahren zur Diagnosestellung

- Ausführliche Anamnese: Zentrale Fragen zur Erschöpfung, Schlafqualität, geistigen Leistungsfähigkeit, Schmerzempfinden und insbesondere zu PEM.

- Körperliche Untersuchung: Prüfung neurologischer und internistischer Parameter.

- Blut- und Urintests: Ausschluss anderer Krankheiten wie Anämie, Schilddrüsenerkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder Infektionen.

- Kreislauftests: Etwa der Schellong-Test zur Prüfung auf orthostatische Intoleranz.

- Kognitive Tests: Einschätzung von Konzentration, Gedächtnis und Wortfindung.

Wichtig: Der Arzt oder die Ärztin sollte mit der Symptomatik vertraut sein. Spezialambulanzen sind rar, aber oft besser geschult als die reguläre hausärztliche Versorgung.

Behandlung: Pacing statt Heilung

Eine ursächliche Therapie für ME/CFS existiert bislang nicht. Medikamente, die die Krankheit selbst heilen könnten, sind noch in der Erprobung. Deshalb liegt der Fokus aktuell auf der symptomorientierten Behandlung und auf dem Umgang mit der Erkrankung im Alltag.

1. Energiemanagement (Pacing)

2. Symptomatische Therapie

- Schmerzmittel bei Gelenk- oder Muskelschmerzen

- Schlafmittel oder beruhigende Präparate bei Schlafproblemen

- Flüssigkeit, Elektrolyte, ggf. Betablocker bei Kreislaufbeschwerden

3. Psychotherapeutische Unterstützung

4. Rehabilitation – mit Vorsicht

Leben mit ME/CFS: Zwischen Unsichtbarkeit und Ohnmacht

ME/CFS bedeutet nicht nur körperliche Schwäche – sondern auch gesellschaftliche Unsichtbarkeit. Viele Patient:innen berichten von einer langen Odyssee durch Arztpraxen, von Unverständnis und sogar Stigmatisierung: „Das ist doch nur psychisch“, „Reiss dich zusammen“, „Geh mal an die frische Luft“ – Sätze, die das Leiden verstärken. Dazu kommt oft ein hoher bürokratischer Aufwand, wenn es um Unterstützung geht: Pflegeleistungen, Behindertenausweis, IV-Leistungen (Invalidenversicherung) – all das erfordert medizinische Nachweise, die oft schwer zu bekommen sind.

Alltagshilfen können sein:

- Barrierearme Wohnungsgestaltung

- Pflegeunterstützung

- Rollstühle, Duschstühle, höhenverstellbare Betten

- Digitale Teilhabe: E-Mails, Online-Unterricht, Videotelefonie

- Selbsthilfegruppen – online und offline

ME/CFS – eine Krankheit am Rand der Aufmerksamkeit

ME/CFS ist mehr als „nur Müdigkeit“. Es ist eine systemische, schwerwiegende Erkrankung, die den gesamten Organismus betrifft – körperlich, geistig, sozial. Die Wissenschaft ist dabei, die Mechanismen zu entschlüsseln, neue Biomarker zu finden und hoffentlich bald wirksame Therapien zu entwickeln. Bis dahin bleibt die wichtigste Hilfe für Betroffene: Verständnis, medizinische Ernsthaftigkeit, politische Unterstützung und soziale Solidarität.

0 Comments